“育てるまち”から生まれるワイン

ー “海のワイン”がここに生まれる理由 ー

「三つの太陽」

― 陸前高田を照らす、三方向の光 ―

陸前高田の果樹地には、三つの「太陽」があります。

それは、ただの陽の光ではありません。

自然の地形、岩、海、水が織りなす、テロワールの妙が、

この地にしかない果実の熟成をもたらします。

① 正面からの「太陽」

南を向いた丘陵が、まっすぐに陽を受けとめる。

三陸沿岸では稀なその地形が、陸前高田の果樹畑にはあります。

朝から夕まで、惜しみなく降り注ぐ太陽の光。

それは、果実の糖を育み、風通しを良くし、病気を遠ざける、まさに自然から与えられた祝福の角度。

太陽と真正面で向き合うこの斜面に、光は迷いなく届きます。

これが、第一の太陽。

果実の生命を育む、真っ直ぐな光です。

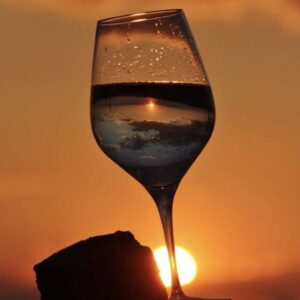

② 海からの「太陽」

リアス式海岸特有の、半島と半島に挟まれた内湾は、

風を遮られ、凪(なぎ)となりやすい。

その穏やかな水面は、まるで磨かれた鏡のように、空の光を映し、太陽の輝きをさらに畑へと届けてくれます。

やわらかく揺れる反射光が、斜面の果実をやさしく包み込み、日中の光量を増幅させ、熟度や色づきをそっと後押しするのです。

そして何より――

この恩恵が得られるのは、南を向いた斜面だからこそ。

三陸沿岸においても、こうした条件が揃う地形はごくわずか。

この地は、海と太陽が味方する、稀有な果樹の舞台なのです。

これが、第二の太陽。

空と海、ふたつの陽光に抱かれて、果実は育ちます。

③ 大地からの「太陽」

氷上山の古い花崗岩が風化してできた、大粒の砂質土壌。

水はけが良く、根は深くまでしっかりと伸びていきます。

日中、この土壌は太陽の熱を効率よく蓄え、果実の成熟をやさしく後押しします。

そして夜になると、山頂874mからリアス海岸の海抜0mへと急峻な地形を吹き下ろす冷気が、畑をすっと冷やします。

昼夜の寒暖差をしっかりと確保しながら、緩やかなぬくもりを保つ。

果実にとって理想的なバランスを生み出す、この大地の調律が——

第三の太陽です。

これら「三つの太陽」が育む、唯一無二の果実。

南向きの斜面、海からの反射光、そして大地の輻射熱。

三方向から注がれる“太陽”が、陸前高田の果実に力強さと繊細さの両立をもたらし、他では生まれない味わいを育てます。

支え合う人と土地:

果樹地としてのインフラと

未来へ向けた可能性

陸前高田の果樹地には、自然の恩恵だけでなく、人の営みが育んだ土台もあります。

水と地形、暮らしと商い。

それらが積み重なって、果樹文化は150年もの間、静かに息づいてきました。

■ 1|恵まれた“水”のある土地

花崗岩土壌ゆえに地下水が流れやすく、伏流水が豊富に存在することも特筆すべき点です。

そのため、丘陵には今も小川や溜池、農業用給水栓が点在し、農薬散布や潅水に必要な水源の確保が容易です。

これは、果樹地の形成・維持にとって大きな利点です。機械化が進んでも、水の利は変わらぬ資産です。

■ 2|“まちなか”にある果樹畑

市街地との距離が近く、販売先がすぐそばにあるというのも、陸前高田の果樹地ならではの特長です。

都市部の観光農園や郊外の直売所とは異なり、畑のすぐ先に人々の暮らしがあり、日常のなかに果樹が根づいている。

その距離の近さが、地元消費と生産者のつながりを自然と育んできました。

その象徴ともいえるのが、昭和8年、陸前高田駅の次駅に設けられた「脇ノ沢駅」です。

これは、リンゴをまちに運ぶための専用駅として整備されたものであり、果樹が地域経済の柱のひとつであったことを今に伝える歴史の証です。

畑とまちが切り離されていなかったこの環境こそが、果樹文化を長く支えてきた大きな理由のひとつです。

■ 3|庭先で営む“小さな果樹園”と、養殖との共創

陸前高田では、自宅の庭先でリンゴやブドウを育てる小規模農家が多く存在していました。

その“庭”とは、まさに一軒ごとの果樹園。生活と農が地続きになっていたのです。

農林業センサスによれば、昭和40年には約200ヘクタールもの土地が果樹地として登録されており、副業的な生業の積み重ねが地域を支えていました。

(200ヘクタールというと、18ホールのゴルフ場なら3〜4個分、東京ディズニーランドなら4つ分にあたる広さ。見渡すかぎり一面が果樹で覆われていたと想像すると、そのスケールの大きさが伝わるかもしれません。)

この果樹文化は、単なる生業ではなく、養殖業とのリスクヘッジとしての知恵でもありました。

たとえば、陸前高田を代表する特産品「牡蠣」の繁忙期と旬は冬。

一方で、果樹栽培の作業は春から秋にかけて行われます。

つまり、海と山が季節ごとに役割を交代し、互いに支え合うことで、暮らしの安定と豊かさが育まれてきたのです。

このまちでは、海を育て、山を育て、そして果実を育てる——

陸前高田は、“育てる”ことに価値を見いだしてきた街なのです。

■ 4| “手厚い支援”があった土地

そして、この地は、“人”も育ててきました。

陸前高田は、果樹栽培に対して行政による支援が手厚かった地域でもあります。

苗木代・防除・資材支援、そして学校教育まで——

自治体が一体となってこの産業を支え、果樹とともに、多くの栽培技術や担い手を育んできました。

地域全体で守ってきた農業は、東日本大震災によって多くが失われてきました。

そして同時に、少子高齢化という長期的な構造変化が、担い手の減少と後継者不足に拍車をかけています。

けれどもなお、“育てる”ための土壌は、この地に息づいています。

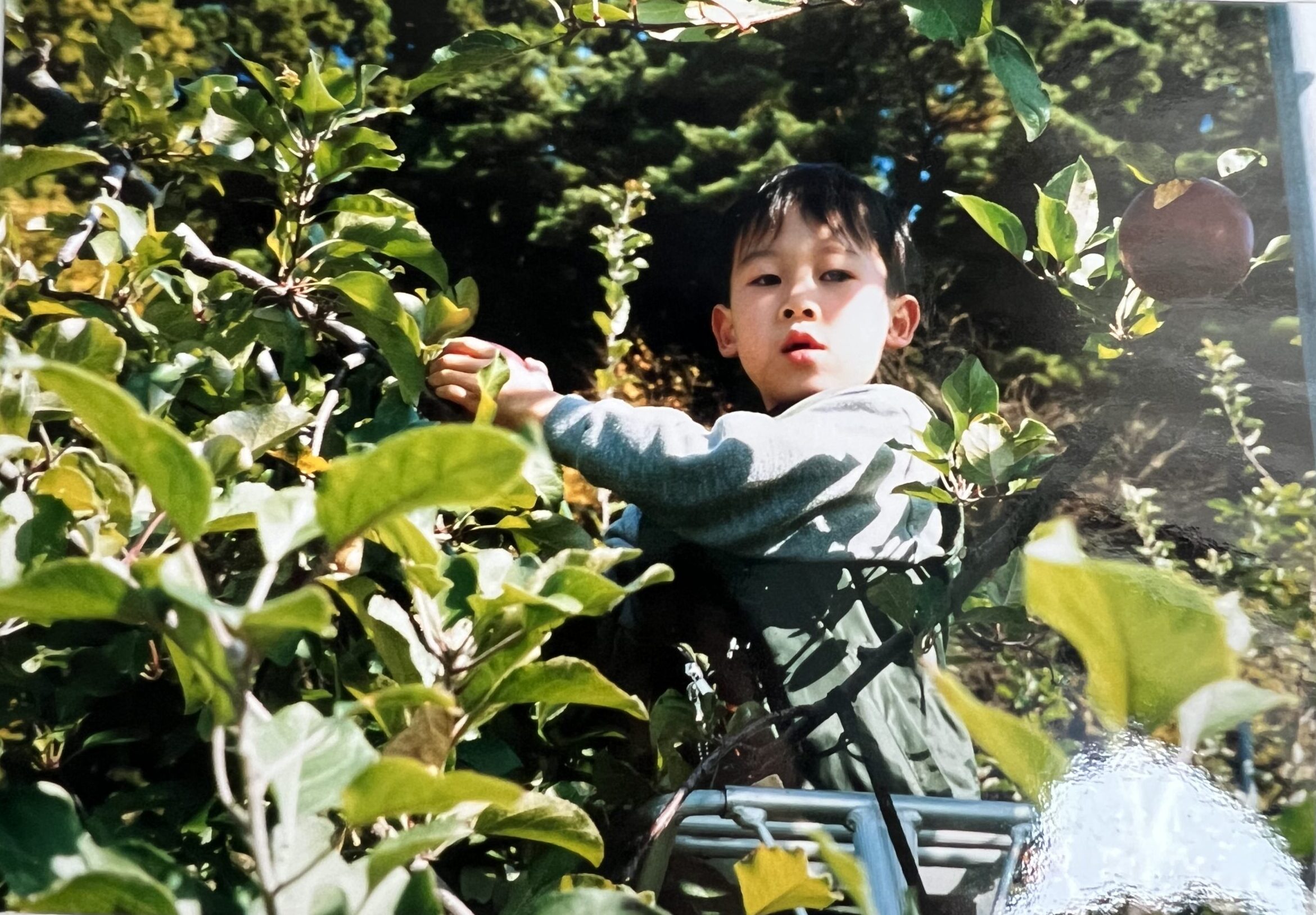

地域に根ざした原体験から、“育てる”ことへの思いを形に。

1枚目は7歳の頃、りんご祭りに参加した代表・及川恭平。

2枚目は20年後、自ら果樹を育てる立場となった27歳の姿。

果樹地としての歴史と、

その喪失の危機

明治10年、陸前高田に初めてブドウの苗が植えられてから、150年。

吉田勘之助によって広められた果樹文化は、やがて地域全体へと広がり、「米崎リンゴ」といったブランド等で広く親しまれてきました。

しかし——

東日本大震災と高台移転、そして加速する高齢化によって、この人と自然のつながりの記憶が、今、音もなく消えようとしています。

・担い手の多くは80代。継承先のない畑がほとんど。

・信頼関係や地域性がないと、耕作の継続は極めて困難。

・市内にかつて広がっていた200ヘクタールの果樹地は、いまでは4分の1にまで減少しています。このままでは、2030年代にはほとんど姿を消してしまうかもしれません。

・畑が放棄されれば、害虫・害獣・土砂災害のリスクが高まり、周囲の農地までもがドミノ式に崩れていく。

これは、ただの農業の衰退ではありません。

地域そのものの生態系と風景の崩壊です。

果樹は、毎年手をかけ、剪定し、病害を防ぎ、実を適度に結ばせなければなりません。

一度放棄されれば、数年で木は弱り、商品価値を持たなくなってしまいます。

だからこそ、栽培の継続には「引き継ぎ」が欠かせません。

しかし現実には、果樹の継承は極めて困難です。

継承者が現れるタイミングと、持ち主が「もう任せたい」と思うタイミング、そして行政やJAの担当者が理解ある人であること――この3つが同じ年にピタリと重なる奇跡がなければ、継承は成り立ちません。

特に、地元から新たな継承者が出てくることは、ほとんど期待できないのが現状です。

また、営農には高額なスピードスプレーヤー(農薬散布機)を各家庭で購入するのは現実的ではなく、有志が各家庭を回って防除を行う「共同防除」の仕組みがあってこそ、成り立っていた面も大きいのです。

しかしその共同防除も、経費の高騰と担い手不足によって赤字運営が続き、長年ボランティアで支えてきた世代の高齢化とともに、今や存続の危機にあります。

陸前高田の果樹産業の核であるこの共同防除が失われれば、数百万円から数千万円単位の初期投資が個人にのしかかります。果樹栽培への新規参入は、もはや夢物語となってしまうでしょう。

私たちは、その継承の空白を埋め、再び果樹の営みを未来へとつなぐ存在でありたいと考えています。

就農者全体のごく一部にすぎませんが、

この日集まったのは、果樹と共に人生を歩んできたベテランたち。

地域農業は、こうした日々の学び合いに支えられています。

私たちの畑のそばに佇む、岩手県内最古級の農業顕彰碑。

陸前高田の果樹産業を切り拓いた吉田勘之助を讃え、

その教えを受けた弟子たちが力を合わせて建立しました。

私たちもその志を受け継ぎ、ワインづくりに向き合っています。

こちらは、長く耕作が放棄され、笹竹に覆われた土地。

いつしか鹿の住処となっていました。

切り株を抜き、段差を崩し、根を掘り、山を築いては整地し、

人と自然のあいだにもう一度“耕す”という営みを取り戻しました。

ワインがつなぐ未来

生果では春までに売り急がねばならず、価格も市場次第。

年々、利益を出すのが難しいという課題を、多くの果樹農家が抱えています。

しかし、加工し、保存し、物語を添えて届けることで、果樹は“産業”として再び息を吹き返します。

ワインやシードルという形は、まさにその解決策であり、陸前高田の果樹の未来に光を差す希望のかたちのひとつです。

ワインは、ただの農産物加工品ではありません。

それは、農・林・水・観光・福祉・防災・教育・芸術をつなぐ、地域の可能性を広げる“起点”となる産業です。

ワイン用ブドウの栽培には、手仕事・季節性・地形適性・気候対応力が求められます。

つまりそこには、新たな担い手が関われる多様な役割が生まれます。

農福連携や地域雇用の創出にも直結し、地域内経済の循環を生む起点となるのです。

——震災前まで陸前高田は“通過される町”でした。

しかし震災後、復興を契機に全国から年間100万人を超える人々が訪れる街へと変わりました。

今度は、ワインをきっかけに「滞在し、味わい、知る」町へ——

宿泊・体験・物販が連動することで、地域経済に直接お金が落ちる構造が生まれます。

また、冷涼な気候を求めてワイン産地は北上・高地化する傾向にあります。

その中で、陸前高田は“海・山・花崗岩土壌・内湾の穏やかな気候”という好条件が絶妙に幾重にも重なり合う希少な土地です。

果樹栽培の150年という歴史の延長線上に、

ワインという新たな価値創造が芽吹こうとしています。

そしてそれは、新たな就農希望者を呼び込み、関係人口を増やし、

街の未来を耕す力になるのです。

なぜ、アルバリーニョなのか

陸前高田のテロワールと未来を重ねる、唯一無二の選択

選んだのは、アルバリーニョという一つの白ブドウ品種。

それは、単なる品種選びではなく、

地域の気候・風土・市場・未来すべてに呼応する必然でした。

■ 1|湿潤な日本でも適応する「強さ」

アルバリーニョは、「リアス海岸」の語源にもなった大西洋沿岸、スペイン・ガリシア地方の海辺で古くから栽培されてきたブドウです。

その主な産地「リアス・バイシャス」は、陸前高田と同じく花崗岩土壌を有しており、花崗岩土壌を背景に、アルバリーニョとの相性は抜群です。

水はけの良い乾燥した土壌を好みながらも、湿度に強く、耐病性に優れ、樹勢も良い。

日本のような雨の多い気候においても、農薬の使用を抑えながら安定した栽培が可能です。

実際、2024年夏に太平洋側から三陸を直撃した稀な台風においても、アルバリーニョはほとんど被害を受けることなく、その頑健さと環境適応力を示しました。

■ 2|単一品種で多彩な表現を生む「柔軟性」

アルバリーニョは白ワイン品種でありながら、醸造の安定性に優れ、酵母・仕立て・醸造方法によって多様な味わいを表現できるポテンシャルがあります。

特に陸前高田のように畑が点在し、標高・地形・気象が変化に富む地域においては、単一品種でありながら明快なブランド構築が可能です。

結果として、技術と設備投資を一点に集中できるという利点は、これから産地を育てていく地域にとって大きな武器となります。

■ 3|世界的に注目される「高い酸」

アルバリーニョの最大の特性は、際立って高い酸にあります。これは、地球温暖化の影響で多くの産地が「酸の保持」に苦しむ中、アルバリーニョが持つ強烈な経営優位性です。

酸は単に味わいのバランスを左右するだけではありません。発酵時のpH管理、酸化防止、品質の安定性など、醸造全体の根幹に関わる要素です。

夜温が高まり、酸の維持が困難となった既存産地が高地化・北上化を進める中、冷涼なリアス沿岸に位置する陸前高田は、これからの時代に求められる産地条件をすでに満たしているのです。

■ 4|白ワイン市場の成長と共鳴する「潮流」

国内外の市場では、重厚な赤ワインから、爽やかな酸を持つ白・スパークリングへの需要シフトが進んでいます。

アルバリーニョはその潮流と真っ向から重なる存在です。

「冷涼な海風に育まれた、ミネラル感と酸が際立つ白ワイン」は、まさに時代と地域の両方に適応する銘柄となるポテンシャルを秘めています。

■ 5|一本のブドウから始めるという選択

私たちは、あえてアルバリーニョだけを栽培するという道を選びました。

それはこの土地と真正面から向き合うための、理にかなった判断でした。

最初からチームで経営を始めると、どうしても「目の前のお金」を得るために、多品種を一気に植えてしまうリスクがあります。あるいは、ワインの大半を他地域のブドウに頼り、ブランドの軸が曖昧になっていくケースも少なくありません。

私たちはそれを望みませんでした。

畑もブドウも、そしてワインも、自分たちの手で育てていく。それには時間がかかってもかまわない。急がず、欲張らず、この土地に最もふさわしい品種を見極め、深く根を張ることこそが、最終的に最も強いワインを生むと信じています。

この土地、この風、この光には、アルバリーニョこそが最もふさわしいと、私たちは信じています。

最適な品種を、この土地に根ざして育てるという、ただそれだけの選択。

けれど、そのシンプルな選択の中にこそ、奥行きと強さが宿ると考えています。

”これから”を植える

温暖化は、これからも確実に進んでいくと見られています。

すでにこれまでの国内の多くの産地では、気温上昇や豪雨によって、ブドウ栽培の継続が難しくなってきています。

離農は全国的に増加しており、ワイナリーは「畑よりも原料」の確保に苦慮しているのが現状です。

一方で、陸前高田は冷涼で、夏でも35℃を超える日はまれ。

冬も雪はほとんど降らず、近年のブドウ栽培にはむしろ理想的な気候といえます。

冬の剪定作業もゆっくり行えます。

実際、アルバリーニョにとっては「あと少し積算温度がほしい」と感じるほど、過度な成熟よりも酸の保持に優れた環境が整っています。

現在、私たちは4ヘクタールの畑を確保し、20ヘクタールまでの拡張を視野に入れて準備を進めています。

しかしこれは、自社醸造分にとどまりません。

アルバリーニョの果実自体が、すでに他ワイナリーから強く求められているため、果実供給としての価値が高く、かつキャッシュフローの面でも有利です。

加えて、今後10年で陸前高田のリンゴ畑の多くが失われる見通しです。

残念ながら、想いがあっても継承のタイミングが合わず、引き継がれることはむしろ奇跡的になってきています。

少子高齢化による担い手不足、温暖化による品質低下、そして現在ではもう採算の取れない経営構造(例:売上500万円に対して経費480万円+無償労働)――。

これらが重なり、「趣味」で続けられていたリンゴ畑は、相続とともに伐採・更地化されつつあります。

静かな有事が、じわじわと進行しているのです。

けれど、そこに残るのは長年耕され整備された表土です。

果樹用農地としての基盤があり、そこへ私たちは累乗的に自家増殖したアルバリーニョの苗木を植え、交渉を重ねて畑を引き継いでいます。

そして、こうも呼びかけています。

「畑の整備・管理はこちらで行います。収穫の季節には、陸前高田に泊まりにきて、自分のワイン用ブドウを、自分の手で収穫していってください」

これは、アルバリーニョに一本化することの理由でもあります。

ph3.1〜3.2という、スパークリングにも耐え得る高品質な酸。

土と気候と品種の三拍子が揃った土地に、 “つくり手ではなく、育て手として関わる新しい関係”を生み出すのです。